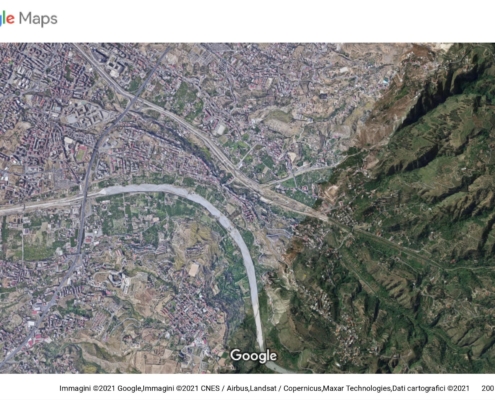

Eco Aspromonte è stata una banconota-voucher, circolata nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte dal 2003 al 2005, che nacque da un’idea dell’allora presidente dell’Ente Tonino Perna. Questo esperimento sociale consistette nell’emissione di una moneta, spendibile esclusivamente all’interno dei comuni del parco, per acquistare merci, beni e pagare servizi, presso gli esercizi convenzionati con l’Ente Parco, beneficiando di sconti e promozioni.

Una moneta vera e propria coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e supportata dalla Banca popolare Etica di Padova, prima banca per lo sviluppo solidale nata in Europa e regolarmente riconosciuta.

Tale moneta, a circolazione limitata, pagabile a vista al portatore, poteva essere utilizzata a parità di cambio con l’Euro ma del quale non costituiva una contestazione, né una forma di concorrenza.

Essa ha rappresentato per il Parco calabrese un’occasione di rilancio dell’economia locale, un ulteriore motivo di orgoglio per i suoi cittadini che ne rafforzava il senso di identità. Elemento di curiosità e attrazione per i turisti incentivando gli acquisti di beni e prodotti tipici.

Trattandosi di banconote “con scadenza” (vedi timbro impresso sulle stesse), Eco Aspromonte aveva corso legale limitato nel tempo e non poteva essere usato come riserva di valore, impedendo così l’accumulo di moneta inoperosa, ma soltanto come mezzo di pagamento, oltre che nel collezionismo numismatico e come gadget. Entro la scadenza il possessore di banconote Eco-Aspromonte aveva diritto a convertirle in Euro presso i centri di cambio valuta abilitati convenzionati con l’Ente Parco.

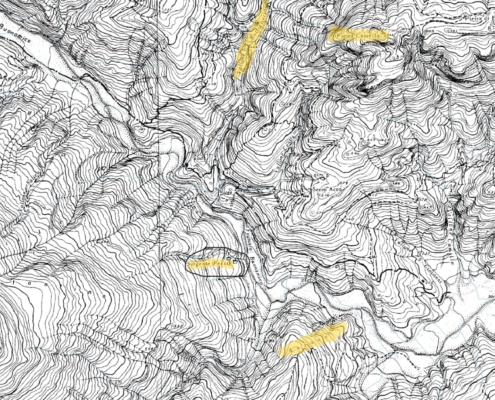

La stampa, sulle banconote, disponibili in quattro tagli (Eco 1, 2, 5 e 10), dall’elevato valore estetico, è stata realizzata sulla base del progetto grafico risultato vincitore di un concorso nazionale bandito dall’Ente Parco. La scelta dei soggetti, rispettivamente il Gufo, la Quercia, il Lupo ed il Rovo con sfondi a tema floristico e paesaggistico è rappresentativa degli ambienti aspromontani.

L’esperimento ebbe breve durata dato che alla scadenza del mandato del Presidente Perna, l’Ente Parco fu Commissariato e annullò l’iniziativa. A me rimane un’elegante cartellina che raccoglie le 4 banconote e ne racconta la storia. Inclusa la Carta della Civiltà dell’Aspromonte. Non so se il suo valore numismatico è importante ma è il ricordo di un altro Aspromonte.

Si ringrazia per la collaborazione Giuseppe Arcidiaco